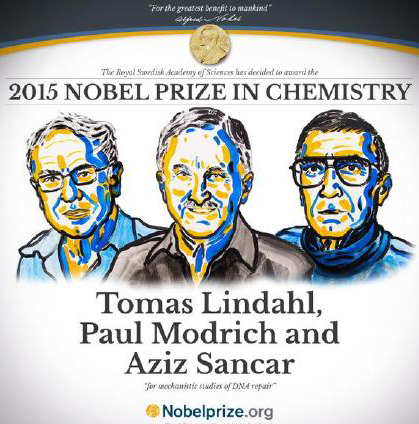

瑞典科學家林達爾、美國科學家莫德里奇與土耳其裔美國科學家桑賈爾從分子層面對基因修復機制進行了詳細的描述與解釋,被授予諾貝爾化學獎。三位科學家的研究揭曉了活體細胞如何修復受損的DNA以及保護如何保護遺傳資訊,此研究對於瞭解相關疾病的起源、降低某些遺傳病的發病率、降低DNA的損傷率和突變率有重大意義。

生命在延續,所以DNA必須可修復

科學界相信作為生命基礎的DNA分子必須極度堅實,沒有別的可能。演化確實需要突變的存在,但每一代的突變都是有限的。如果遺傳資訊太過不穩定,多細胞生物就無法存在了。林達爾研究RNA時發現RNA的結構十分不穩定,而比RNA更敏感的DNA真的可以保持一直極度穩定嗎?據林達爾觀察,基因組每天會發生數千起災難性的潛在損傷,人類要在地球上延續,這些損傷顯然不可能真的發生。他的結論是,肯定有分子機制負責對這些DNA缺陷進行修復。

林達爾利用與人類DNA成份類似的細菌DNA來尋找修復機制。經35年的時間,無數次實驗研究後,林達爾通過一點一滴的發研究現,他成功揭示了DNA堿基切除修復機制,他還在體外設法重建了人類的修復過程。

桑賈爾發現細菌暴露在致命的紫外線照射下之後,再用可見藍光照射可重新復活。桑賈爾對反應感到非常好奇,便加入了正在研究此現象的美國科學家克勞德·魯珀特的實驗室。通過二人合力,成功地克隆出能修復被紫外線損傷的DNA的酶——光解酶。光解酶需要依賴光線才能修復紫外線損傷,細菌內還存在另一個系統可以在在暗處修復紫外線損傷。只花了幾年的時間,桑賈爾證明了這些酶可以發現紫外線傷害的位點,然後在DNA鏈上切開兩個切口,分別發生在紫外損害位點兩側。一段12-13個堿基對的片段,包括損傷位點,就被這樣被切掉了。人體中紫外線損傷修復的機制遠比細菌中的程式複雜,但是從化學上來說,所有有機體裡的核苷酸切除修復都是類似的。桑賈爾與其他研究人員——包括湯瑪斯·林達爾——同時進行著人類中的核苷酸切除修復的研究。

莫德里奇聯合馬修·梅塞爾森經過長達10年的系統性工作,對錯配修復中的一個又一個酶進行克隆和測定,最終證明DNA的錯配修復是一個天然的過程,在DNA複製過程中,細菌通過Dam甲基化酶能夠給正常DNA加上甲基基團,以未甲基化為標誌來識別出錯的DNA鏈,修復錯配。他們的研究完善了關於細菌內DNA受損修復機制的細節。

除了堿基切除修復、核苷酸切除修復和DNA錯配修復這三種,還有其他多種機制維護著我們的DNA。事實上,在很多類癌症中,就是上述一到多個修復體系,被部分地或者全部地被關閉了。這使得癌細胞的DNA變得不穩定,這也是癌細胞經常突變且能夠抵抗化療的原因之一。同時,這些生病了的細胞會更加依賴還在正常工作的修復體系:沒有剩下的這些修復體系,它們的DNA受到的損傷會過於嚴重,細胞也會死亡。研究者試圖利用這種弱點來研發新的抗癌藥物。總的來說,2015年諾貝爾化學獎得主進行的些基礎研究不僅加深了我們對於自身運轉方式的理解,而且有助於繼續研發可以拯救生命的治療方法。